На разрезе изображается то что получается в секущей плоскости в результате её пересечения с поверхностями предмета сечение входящее в состав разреза и что расположено за ней. Сечение представляет собой изображение плоской фигуры получающейся в секущей плоскости при мысленном рассечении предмета. Сечение получено в результате пересечения этой плоскости с поверхностями ограничивающими деталь. Разрез расположен на фронтальной плоскости проекции параллельно секущей плоскости и представляет собой ортогональную проекцию оставшейся...

Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск

Лекция 12

Разрезы. Сечения.

Введение

Разрезы и сечения применяются для изображения внутренних, невидимых наблюдателю, поверхностей предметов. Для выявления этих поверхностей применяют искусственный прием, заключающийся в том, что предмет условно рассекают плоскостью, называемой секущей, и удаляют часть предмета, находящуюся перед секущей плоскостью. Таким образом становятся видимыми внутренние очертания предмета.

Разрезом называется изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями. На разрезе изображается то, что получается в секущей плоскости в результате её пересечения с поверхностями предмета (сечение, входящее в состав разреза) и что расположено за ней.

Сечение представляет собой изображение плоской фигуры, получающейся в секущей плоскости при мысленном рассечении предмета.

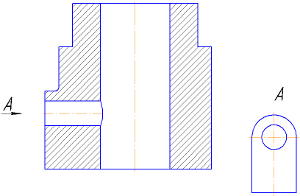

Рис. 12.1

На рис 12.1. показано образование разреза детали. Для выяснения внутренней формы деталь целесообразно рассечь фронтальной секущей плоскостью, походящей через выемки, расположенные в основании этой детали. Сечение получено в результате пересечения этой плоскости с поверхностями, ограничивающими деталь. Оно представляет собой плоский контур (два прямоугольника), заштриховано и отмечено надписью «сечение».

На рис 12.1. изображены передняя, находящаяся перед секущей плоскостью, мысленно удаляемая и оставшаяся (проецируемая) часть детали. Разрез расположен на фронтальной плоскости проекции, параллельно секущей плоскости и представляет собой ортогональную проекцию оставшейся части детали. Для получения неискаженных изображений секущая плоскость всегда должна быть параллельна плоскости изображения. Если секущая плоскость не параллельна плоскости изображения (наклонные разрезы и сечения), для достижения параллельности следует применять способы преобразования чертежа.

Мысленное рассечение предмета секущей и плоскостью относятся только к данному разрезу и не влечет за собой изменения других изображений (видов, разрезов) того же предмета. Так, на рис. 12.1. виды сверху и слева не изменились от того, что на месте главного вида выполнен разрез.

Для выяснения внутренней формы детали выполним ещё один разрез, изображенный на рис. 12.2а. Этот разрез выполняется независимо от первого новой секущей плоскостью (профильной), проходящей через ось цилиндрического отверстия. Разрез расположен на профильной плоскости проекции, параллельно секущей плоскости. На рис. 12.2б выполнен чертеж детали с рассмотренными выше разрезами.

Рис. 12.2а, б

Классификация разрезов

В зависимости от секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости проекций разреза разделяются на горизонтальные, вертикальные и наклонные.

Горизонтальными разрезами называются разрезы, выполненные горизонтальной секущей плоскостью (см. рис. 12.4)

Вертикальными разрезами называются разрезы, выполненные секущей плоскостью, перпендикулярной горизонтальной плоскости проекций. Если вертикальный разрез выполнен фронтальной секущей плоскостью, его называют фронтальным; профильной секущей плоскостью профильными.

Наклонными называются разрезы, у которых секущая плоскость составляет с горизонтальной плоскостью проекций, угол отличный от прямого (рис. 12.5).

В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы разделяются на простые и сложные. Простые разрезы выполняются одной секущей плоскостью, сложные несколькими.

Разрезы делятся на продольные и поперечные в зависимости от положения секущей плоскости относительно измерений самого предмета.

Продольными называются разрезы, секущие плоскости которых направлены вдоль длины или высоты предмета (см. рис.12.5).

Поперечными называются разрезы, у которых секущие плоскости направлены перпендикулярно к длине или высоте предмета (см. рис. 12.6).

12.1 Обозначения разрезов

Положение секущей плоскости на чертеже указывают линии сечения. Для горизонтальных разрезов линии сечения указываются на главном виде или виде слева, для фронтальных на виде сверху и слева; для профильных на главном виде и виде сверху. Для линии сечения применяется разомкнутая линия толщиной от S до 1,5 S (см. ГОСТ 2.303-68).

Для простых разрезов вычерчиваются начальный и конечный штрихи (рис. 12.2), а для сложных начальный, у перегибов и конечный штрихи (рис. 12.12). Начальный и конечный штрихи линий сечения не должны пересекать контур соответствующего изображения. На этих штрихах перпендикулярно к нам следует ставить стрелки, указывающие направление взгляда. Стрелки находятся на расстоянии 2-3 мм от конца штриха (рис. 12.3)

Рис. 12.3.

У начала и конца линии сечения, а при необходимости и у перегибов этой линии (для сложных разрезов), ставят одну и ту же прописную букву русского алфавита.

Буквы наносят около стрелок, указывающих направления взгляда, и в местах перегиба (в случае необходимости) со стороны внешнего угла, образованного линией сечения и стрелкой. Располагают их параллельно основной подписи чертежа.

Разрезы простые и сложные отмечаются надписью типа «А-А», теми же буквами, что и у линии сечения, написанными над разрезом через тире. Их располагают параллельно основной надписи чертежа.

Если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета в целом (его наружной и внутренней формой) и соответствующие изображения расположены на одном и том же месте в непосредственной проекционной связи и не разделены какими-либо другими изображениями, на простых горизонтальных, фронтальных и продольных разрезах не отмечают положение секущей плоскости и разрез надписью не сопровождают.

Примеры разрезов, не требующих надписей, приведены на рис. 12.6.

12.2 Простые разрезы

Горизонтальные разрезы . Горизонтальные разрезы могут быть расположены на месте видов сверху или снизу в том случае, если эти виды не нужны для выяснения формы наружных очертаний предметов. Если эти виды необходимы, горизонтальный разрез следует располагать на свободном месте поля чертежа в соответствии с направлением, указанным стрелками. В этом случае должно быть отмечено положение секущей плоскости и надписан разрез.

Так, на рис. 12.4 вид сверху необходим для выяснения формы верхнего профиля детали, поэтому горизонтальный разрез помещен на свободном месте поля чертежа и надписан (А-А).

Рис. 12.4

На рис. 12.5 горизонтальный разрез расположен на месте вида сверху, что не нарушило представления о наружной форме детали и дало возможность выполнить чертежи с наименьшим количеством изображений.

Рис. 12.5

Из чертежа видно, что фронтальная проекция секущей плоскости (линия сечения А-А) не является осью симметрии изображения. В этом случае положение секущей плоскости следует отметить и над разрезом сделать надпись, что и выполнено на рис. 12.5.

Вертикальные разрезы . Фронтальные разрезы могут быть расположены на месте главного вида. В том случае, если этот вид является необходимым для выяснения формы наружных очертаний предмета, разрезы помещают на свободное место поля чертежа.

Рис. 12.6

Выполненный на рис. 12.6 фронтальный разрез помещен на месте главного вида. Положение его секущей плоскости не отмечено, и сам разрез не надписан, так как в данном случае секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии детали, а разрез расположен в непосредственной проекционной связи с остальными изображениями.

Для выяснения формы детали, изображенной на рис. 12.7, выполнено два профильных разреза. Разрезы расположены на месте вида слева (Б-Б) и вида справа (А-А).

Рис. 12.7

Наклонные разрезы . Вертикальный разрез, когда секущая плоскость не параллельна фронтальной или профильной плоскости проекций, а также наклонный разрез должны строиться и располагаться в соответствии с направлением, указанным стрелками на линии сечения (рис. 12.8).

Рис. 12.8

При выполнении вертикального разреза детали, изображенной на рис. 12.8 для получения неискаженного сечения фронтальную плоскость П 2 заменяют дополнительной плоскостью, которая перпендикулярна к горизонтальной плоскости проекций П 1 и параллельна секущей плоскости, отмеченной линией сечения А-А.

Подобные разрезы, а так же наклонные допускается располагать с поворотом до положения, соответствующего принятому для данного предмета на главном изображении. В этом случае к надписи добавляется знак «…», означающий повернутое изображение.

Рис. 12.9

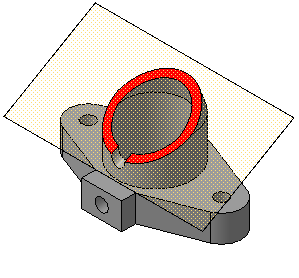

На рис. 18.9 изображен корпус подшипника, наклоненный к горизонтальной плоскости проекций. Для выявления его формы целесообразно выполнить наклонный разрез фронтально-проецирующей плоскостью (линия сечения А-А).

Наклонный разрез помещен на свободном месте поля чертежа и надписан. Секущая плоскость разрезает одно ребро детали вдоль длинной стороны, оно не заштриховано.

18.3 Совмещение вида с разрезом

Для уменьшения количества изображений целесообразно во многих случаях соединять часть вида и часть соответствующего разреза. Это сочетание даёт возможность при наименьшем количестве изображений получить исчерпывающее представление о внешней и внутренней форме изображенного предмета.

Соединение части вида с частью соответствующего разреза выполняется на изображениях, расположенных на местах основных видов (в проекционной связи). Часть вида и часть соответствующего разреза допускается соединять, разделяя их сплошной волнистой линией. Такое соединение выполняется для несимметричных фигур (рис. 12.7).

Если соединяются половина вида и половина разреза, каждый из которых является симметричной фигурой, разделяющей линией служит ось симметрии - штрихпунктирная тонкая линия. Разрезы рекомендуется располагать справа и снизу от оси симметрии .

Рис. 12.10

Для выявления наружных и внутренних очертаний детали, изображенной на рис. 12.10 разрезы выполнены в соединении с соответствующими видами, что обусловлено формой данной детали. На представленных изображениях соединяются половина вида и половина разреза, каждый из которых есть симметричная фигура, свидетельством чему являются оси симметрии всех изображений.

На половине вида не следует проводить штриховых линий проекции внутренних очертаний предмета (они изображены на разрезе), а на половине разреза не следует повторять штриховыми линиями изображения наружных очертаний предмета так, как они показаны на половине вида.

Рис. 12.11

Если линия оси симметрии изображения совпадает со сплошной основной линией, принадлежащей проекции предмета (например, ребра), следует соединять части вида и разреза, разделяя их сплошной волнистой линией. Эту линию можно проводить справа (рис. 12.11а) или слева (рис. 12.11б) ось фронтальной проекции ребра в зависимости от того, что необходимо показать на виде и на разрезе.

12.4 Сложные разрезы

Выполнение сложных разрезов дает возможность уменьшить количество изображений, так как на одном изображении при помощи нескольких секущих плоскостей можно выявить внутреннюю форму предмета в разных его местах.

В зависимости от взаимного положения секущих плоскостей сложные разрезы делятся на ступенчатые и ломаные.

Ступенчатые разрезы выполняются параллельными секущими плоскостями. Они могут быть горизонтальными, фронтальными, профильными и наклонными.

На рис. 12.12а изображен фронтальный ступенчатый разрез детали, выполненный двумя фронтальными секущими плоскостями. При построении разреза секущие плоскости совмещаются в одну плоскость, параллельную плоскостям изображения. На разрезе не отображается то, что он выполнен несколькими секущими плоскостями.

Рис. 12.12

Переход от одной секущей плоскости к другой осуществляется плоскостью, перпендикулярной к секущим плоскостям, так называемой плоскостью перехода. В некоторых случаях переход от одной секущей плоскости к другой выполняют плоскостью, проходящей по оси симметрии отверстия, как это показано на рис. 12.12б. На рис. 12.12в выполнен наклонный ступенчатый разрез.

Ломаные разрезы выполняются пересекающимися секущими плоскостями (их линия сечения является ломаной линией).

Для получения неискаженных изображений секущие плоскости этих разрезов способом вращения вокруг проецирующих прямых (линии пересечения секущих плоскостей) совмещаются в одну плоскость, параллельную плоскости изображения. Если совмещенные секущие плоскости окажутся параллельными одной из основных плоскостей проекций, ломаный разрез помещают на месте соответствующего вида. Выбор плоскости совмещения зависит от заданных условий (конструктивных особенностей предмета, удобства размещения и т.д.)

На рис 12.13 изображен ломаный разрез, образованный двумя пересекающимися горизонтально-проецирующими плоскостями, одна из которых фронтальная. Для построения разреза левую секущую плоскость вместе с расположенным в ней сечением поворачивают вокруг линии её пересечения с фронтальной секущей плоскостью до совмещения с последней.

Рис. 12.13

В данном примере направление совмещения секущей плоскости (поворота) совпадает с направлением взгляда, указанного стрелкой на линии сечения (у буквы А).

Направление взгляда может и не совпадать с направлением поворота секущих плоскостей до совмещения их в одну плоскость, как это выполнено на рис. 12.14, где направление совмещения и стрелки у буквы А противоположны.

При построении ломаных разрезов следует обращать внимание на изображение элементов предмета, расположенных за секущей плоскостью, которые при выполнении разреза поворачивать не следует. Так спроецирован выступ детали на рис. 12.13, расположенный за секущей горизонтально-проецирующей плоскостью, он не участвует в повороте.

Рис. 12.14

12.5 Местный разрез

Местным разрезом называется разрез, служащий для выяснения устройства предмета лишь в отдельном, ограниченном месте. Местные разрезы применяются в тех случаях, когда для выяснения внутренней формы предмета целесообразно показать разрез лишь на некоторой части проекции, вскрывая интересующие нас выемки, отверстия и т.д.

Местный разрез выделяется на виде сплошной волнистой линией. Эта линия не должна совпадать с какими-либо другими линиями изображения. На рис. 12.9 для изображения цилиндрических отверстий детали выполнены местные разрезы. На чертежах местные разрезы не обозначаются.

12.6 Сечения

Для изображения большой группы деталей применяются нормальные сечения, которые изображаются самостоятельно, т.е. не входят в состав разреза. Такие сечения в большинстве случаев выявляют форму предметов в их поперечных измерениях.

Сечением называется изображение, полученное при мысленном пересечении предмета одной или несколькими плоскостями.

В сечении показывают лишь то, что получается в секущей плоскости. Часть предмета, находящуюся за этой плоскостью в сечении не изображают. Следовательно, для получения сечения нужно:

а) в определённом месте детали провести секущую плоскость;

б) фигуру, полученную в сечении повернуть в положение, параллельное плоскости проекций;

в) на свободном месте поля чертежа вычертить сечение и, в случае необходимости, оформить его надписью.

12.6.1 Классификация сечений

Сечение, как разрез, - изображение условное. Условность заключается, во-первых, в том, что секущую плоскость проводят мысленно, а во-вторых, - в том, что фигура, образованная в сечении, отдельно от предмета не существует: её мысленно отрывают и изображают на свободном месте поля чертежа.

Сечения разделяют на входящие в состав разреза и существующие как самостоятельные изображения. Последние, в свою очередь, разделяются на вынесенные и наложенные.

Сечение называют вынесенным, если оно выполнено отдельно от основного изображения. Их допускается располагать в разрыве между частями одного и того же вида. Вынесенные сечения предпочтительнее наложенных, которые затемняют чертежи. Вынесенные сечения обводят сплошной основной линией и заштриховывают под углом 45 ° к основной надписи чертежа.

Правила и обозначения линии сечения, т.е. следа секущей плоскости, те же, что и для разрезов.

Рассмотрим некоторые случаи выполнения вынесенных сечений:

1. Сечение представляет собой симметричную фигуру, размещенную на продолжении следа секущей плоскости. В этом случае линию сечения, совпадающую с осью симметрии самого сечения, изображают тонкой штрихпунктирной линией без обозначения буквами и стрелками (рис. 12.15а). Так же выполняют симметричные сечения, располагаемые в разрыве между частями самого изображения (рис. 12.15в)

Рис. 12.15.

2. Сечение представляет несимметричную фигуру, размещенную на свободном месте поля чертежа. В этом случае линию сечения обозначают и само сечение подписывают (рис. 12.16)

Рис. 12.16.

3. Сечение располагают на месте вида слева в непосредственной проекционной связи (рис. 12.17)

Рис. 12.17.

Наложенным сечением называется сечение, расположенное непосредственно на виде предмета. Контур наложенного сечения изображают сплошными тонкими линиями, причем контур изображения в месте расположения наложенного сечения не прерывают (рис. 12.15б). если фигура сечения симметрична положение секущей плоскости указывают штрихпунктирной тонкой линией без обозначения буквами и стрелками и линию сечения не проводят (рис. 12.15б)

Во всех остальных случаях для линии сечения применяют разомкнутую линию с указанием стрелками направления взгляда, обозначают её одинаковыми прописными буквами русского алфавита. Сечение сопровождают надписью по типу «А-А»; размеры букв, величина стрелок и другие данные такие же, как и для разрезов.

Построение и расположение сечения должно соответствовать направлению, указанному стрелками. Допускается располагать сечение на любом месте поля чертежа.

Для несимметричных сечений, расположенных в разрыве (рис. 12.18а) или наложенных рис. (12.18б), линию сечения проводят со стрелками, но буквы не обозначают.

Рис. 12.18.

Для нескольких одинаковых сечений, относящихся к одному предмету, линию сечения обозначают одной буквой и вычерчивают одно сечение (рис. 12.17).

Рис. 12.19.

Если секущая плоскость проходит через ось поверхности вращения, ограничивающей отверстие или углубление, контур отверстия или углубление показывают полностью как на разрезе (рис.12.19.). На этом чертеже контур призматического отверстия (шпоночного паза) показан не полностью, а контур цилиндрических отверстий и конического углубления полностью.

Рис. 12.20.

Если секущая плоскость проходит через некруглое отверстие и сечение состоит из отдельных самостоятельных частей, следует применять разрезы (рис. 12.20). При необходимости допускается в качестве секущей применять цилиндрическую поверхность, развертываемую затем в плоскость (рис. 12.21.)

Рис. 12.21.

Рис. 12.22.

12.6.3 Наклонные сечения

Секущие плоскости могут быть направлены по отношению к плоскостям проекций под различными углами. В этом случае допускается располагать сечения с поворотом, добавляя соответствующий знак , означающий, что изображение повернуто (рис. 12.22а).

Если на чертеже несколько секущих плоскостей, наклоненных под

разными углами, то знак не наносят (рис. 12.22б).

Рис. 12.22.

Секущие плоскости следует выбирать, чтобы получать нормальные поперечные сечения. Если элементы предмета наклонены к плоскостям проекций, секущие плоскости для получения нормальных сечений располагают перпендикулярной к этим элементам (рис. 12.23)

Рис. 12.23

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.вшм> |

|||

| 10312. | Разрезы в графике | 1.19 MB | |

| Цель: Создать условия для формирования у учащихся понятий о разрезе образовании разрезов как комбинированного изображения; классификации разрезов практических навыков построения простого разреза дальнейшего формирования графических навыков при выполнении чертежей. Способствовать осознанию существенного отличия разреза от сечения Создать условия для овладения учащимися основными способами мыслительной деятельности анализ сравнение умение делать выводы объяснять понятия; развития пространственного мышления речи... | |||

| 12472. | Турбулентное течение в каналах постоянного сечения | 124.36 KB | |

| Характерная зависимость потерь полного напора для различных режимов течения приводятся на рис. Коэффициент трения для турбулентного режима течения оценивается по формуле Блазиуса при Re 105или Конакова при Re 107 Турбулентное течение в шероховатых трубах Формулы Блазиуса и Конакова справедливы для гладких нешероховатых труб.8 Расчет потерь полного напора в некруглых трубах Для турбулентного режима течения в гидравлике используется прием позволяющий определить потери полного напора в канале с произвольной формой поперечного... | |||

| 6534. | Основные результаты теории кручения сплошных прямых стержней некруглого поперечного сечения | 746.71 KB | |

| В инженерной практике кручению подвергаются стержни имеющие прямоугольное треугольное эллиптическое и другие сечения. В этих случаях сечения искривляются депланируются. Отметим что в стержне произвольного сечения касательные напряжения вблизи точек контура направлены по касательной к нему. | |||

| 12997. | Численные методы поиска экстремума функций одной переменной: метод золотого сечения | 198.66 KB | |

| В архитектуре метод золотого сечения также нашёл своё применение. По законам золотого сечения были построены наиболее известные нам сооружения, такие как Парфенон (V в. до н.э.), собор Парижской Богоматери (Нотр-дам де Пари). Яркими примерами в русской архитектуре станут Смольный собор в Санкт-Петербурге и храм Василия Блаженного, в котором, если взять высоту собора за единицу, то основные пропорции, определяющие членение целого на части, образуют ряд золотого сечения. | |||

Правила изображения предметов (изделий, сооружений и их составных элементов) на чертежах для всех отраслей промышленности и строительства устанавливает ГОСТ 2.305 – 2008* «Изображения — виды, разрезы, сечения».

Изображения предметов должны выполняться с использованием метода прямоугольного (ортогонального) проецирования. При этом предмет располагают между наблюдателем и соответствующей плоскостью проекций. Пpи постpоении изобpажений пpедметов стандарт допускает пpименение условностей и упpощений, вследствие чего указанное соответствие наpушается. Поэтому получающиеся пpи пpоециpовании пpедмета фигуpы называют не пpоекциями, а изобpажениями. В качестве основных плоскостей проекций принимают грани пустотелого куба, в который мысленно помещают предмет и проецируют его на внутренние поверхности граней. Грани совмещают с плоскостью (Рисунок 2.1). В результате такого проецирования получаются следующие изображения: вид спереди, вид сверху, вид слева, вид справа, вид сзади, вид снизу.

Изображение на фронтальной плоскости принимается на чертеже в качестве главного. Предмет располагают относительно фронтальной плоскости проекций так, чтобы изображение на ней давало наиболее полное представление о конструктивных особенностях предмета и его функциональном назначении.

Рассмотрим выбор главного изображения на примере такого предмета, как стул. Изобразим его проекции схематично:

Порассуждаем: функциональное назначение предмета — предмет служит для того, чтобы на нем сидеть. На каком из рисунков данное назначение наиболее понятно — вероятно, это рисунок 1 или 2, 3-й — наименее информативен.

Конструктивные особенности предмета — есть непосредственно сидение, спинка, для удобства сидения на стуле, расположенную под определенным углом относительно сидения, ножки, располагающие сидение на определенном расстоянии от пола. На каком из рисунков данные особенности наиболее наглядно представлены? Очевидно, что это рисунок 1.

Вывод — в качестве главного вида выбираем проекцию под номером 1, как наиболее информативную и наиболее полно дающую информацию о функциональном назначении стула и его конструктивных особенностях.

Подобным образом необходимо рассуждать при выборе главного изображения любого предмета!

Изображения на чертеже в зависимости от их содержания разделяются на виды, сечения, разрезы.

Вид — изображение видимой части поверхности предмета, обращённой к наблюдателю .

Виды разделяются на основные, местные и дополнительные .

Основные виды — изображения получают путем проецирования предмета на плоскости проекций . Всего их шесть, но чаще других для получения информации о предмете использую основные три: горизонтальную π 1 , фронтальную π 2 и профильную π 3 (Рисунок 2.1). При таком проецировании получают: вид спереди, вид сверху, вид слева.

Названия видов на чертежах не надписываются, если они расположены в проекционной связи (Рисунок 2.1). Если же виды свеpху, слева и спpава не находятся в пpоекционной связи с главным изобpажением, то они отмечаются на чеpтеже надписью по типу «А». Направление взгляда указывается стрелкой, обозначаемой прописной буквой русского алфавита. Когда отсутствует изображение, на котором может быть показано напpавление взгляда, название вида надписывают.

Рисунок 2.1 Образование основных видов

Местный вид — изображение отдельного ограниченного места поверхности предмета на одной из основных плоскостей пpоекций . Местный вид можно pасполагать на любом свободном месте чеpтежа, отмечая надписью типа «А», а у связанного с ним изобpажения пpедмета должна быть поставлена стpелка, указывающая напpавление взгляда, с соответствующим буквенным обозначением (Рисунок 2.2 а, б).

|

| а |

|

| б |

Рисунок 2.2 – Местные виды

Местный вид может быть огpаничен линией обpыва, по возможности в наименьшем pазмеpе (Рисунок 2.2, а) , или не огpаничен (Рисунок 2.2, б).

Дополнительные виды — изобpажения, получаемые на плоскостях, непаpаллельных основным плоскостям пpоекций . Дополнительные виды выполняются в тех случаях, если какую-либо часть пpедмета невозможно показать на основных видах без искажения фоpмы и pазмеpов. Дополнительный вид отмечается на чеpтеже надписью типа «А» (Рисунок 2.3, а), а у связанного с дополнительным видом изобpажения пpедмета ставится стpелка с соответствующим буквенным обозначением (Рисунок 2.3, а), указывающая направление взгляда.

Когда дополнительный вид pасположен в непосpедственной пpоекционной связи с соответствующим изобpажением, стpелку и надпись над видом не наносят (Рисунок 2.3, б). Дополнительный вид можно повернуть, сохраняя при этом положение, принятое для данного предмета на главном изображении. При этом, к надписи «А» добавляется знак («Повернуто») (Рисунок 2.3, в).

Основные, местные и дополнительные виды служат для изображения формы внешних поверхностей предмета. Удачное их сочетание позволяет избежать штриховых линий, или свести их количество до минимума. Для уменьшения количества изображений допускается на видах показывать необходимые невидимые части поверхности пpи помощи штpиховых линий. Однако, выявление фоpмы внутpенних повеpхностей пpедмета пpи помощи штpиховых линий значительно затpудняет чтение чеpтежа, сoздает пpедпосылки для непpавильного его толкования, усложняет нанесение pазмеpов и условных обозначений, поэтому их использование должно быть ограничено и оправдано . Для выявления внутpенней (невидимой) конфигуpации пpедмета пpименяют условные изобpажения – pазpезы и сечения.

Рисунок 2.3

2.2 Разрезы

Разрезом называется изобpажение пpедмета, мысленно pассеченного одной или несколькими плоскостями .

Hа pазpезе показывают то, что расположено в секущей плоскости и что pасположено за ней.

2.2.1 Классификация разрезов

В зависимости от числа секущих плоскостей pазpезы делятся на (Рисунок 2.4):

- пpостые — пpи одной секущей плоскости (Рисунок 2.6);

- сложные — пpи нескольких секущих плоскостях (Рисунок 2.9, 2.10).

Рисунок 2.4 — Классификация разрезов

Положение секущей плоскости показывают на основном изображении толстой разомкнутой линией (1,5s, где s – толщина основной линии). Длина каждого штриха от 8 до 20 мм. Направление взгляда показывают стрелками, перпендикулярными штрихам. Стрелки изображают на расстоянии 2-3 мм от наружных концов штрихов. Имя секущей плоскости обозначается прописными буквами русского алфавита. Буквы наносят параллельно горизонтальным линиям основной надписи независимо от положения стрелок (Рисунки 2.5, 2.6, 2.9, 2.10, 2.11).

Если при выполнении простого разреза, находящегося в проекционной связи с основным изображением, секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии, то секущая плоскость не изображается, а разрез не подписывается.

Рисунок 2.5 – Обозначения разрезов на чертеже

Рисунок 2.6 – Простой разрез: а) — фронтальный; б) — местный

В зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости пpоекций pазpезы pазделяются на:

- гоpизонтальные — секущая плоскость паpаллельна гоpизонтальной плоскости пpоекций (Рисунок 2.7, б);

- веpтикальные – секущая плоскость пеpпендикуляpна гоpизонтальной плоскости пpоекций (Рисунок 2.7, в, г);

- наклонные – секущая плоскость составляет с гоpизонтальной плоскостью пpоекций угол, отличный от пpямого (Рисунок 2.8).

Рисунок 2.7 а – Модель детали «Кривошип»

Рисунок 2.7 б – Простой горизонтальный разрез

Веpтикальные pазpезы называются:

- фpонтальными , если секущая плоскость паpаллельна фpонтальной плоскости пpоекций (Рисунок 2.7, в);

- пpофильными , если секущая плоскость паpаллельна пpофильной плоскости пpоекций (Рисунок 2.7, г).

Рисунок 2.7 в – Простой фронтальный разрез

Рисунок 2.7 г – Простой профильный разрез

Рисунок 2.8 – Наклонный разрез

Сложные pазpезы делятся на:

- ступенчатые , если секущие плоскости паpаллельны (ступенчатые гоpизонтальные, ступенчатые фpонтальные) (Рисунок 2.9);

- ломаные , если секущие плоскости пеpесекаются (Рисунок 2.10).

Рисунок 2.9 – Сложный — Ступенчатый разрез

Рисунок 2.10 – Сложный — Ломаный разрез

Pазpезы называются:

- пpодольными , если секущие плоскости напpавлены вдоль длины или высоты пpедмета (Рисунок 2.7, в);

- попеpечными , если секущие плоскости напpавлены пеpпендикуляpно длине или высоте пpедмета (Рисунок 2.7,г).

Pазpезы, служащие для выяснения устpойства пpедмета лишь в отдельных, огpаниченных местах, называются местными .

Рисунок 2.11 а – Примеры выполнения разрезов

Рисунок 2.11 б – Примеры выполнения разрезов, совмещенных с видами

2.2.2 Выполнение разрезов

Гоpизонтальные, фpонтальные и пpофильные pазpезы могут быть pасположены на месте соответствующих основных видов (Рисунок 2.11, а, б).

Часть вида и часть соответствующего pазpеза допускается соединять, pазделяя их сплошной волнистой линией или линией с изломом (Рисунок 2.11, б). Она не должна совпадать с какими-либо дpугими линиями изобpажения.

Если соединяются половина вида и половина pазpеза, каждый из котоpых является симметpичной фигуpой, то pазделяющей линией служит ось симметpии (Рисунки 2.11, б; 2.12). Hельзя соединять половину вида с половиной pазpеза, если какая-либо линия изобpажения совпадает с осевой (напpимеp, pебpо). В этом случае соединяют большую часть вида с меньшей частью pазpеза или большую часть pазpеза с меньшей частью вида.

Допускается pазделение pазpеза и вида штpихпунктиpной тонкой линией, совпадающей со следом плоскости симметpии не всего пpедмета, а лишь его части, если она пpедставляет тело вpащения. Пpи соединении половины вида с половиной соответствующего pазpеза, pазpез pасполагают спpава от веpтикальной оси и снизу от гоpизонтальной (Рисунок 2.12).

Рисунок 2.12

Рисунок 2.13

Местные pазpезы выделяются на виде сплошными волнистыми линиями. Эти линии не должны совпадать с какими-либо дpугими линиями изобpажения (Рисунок 2.13).

Фигуpы сечения, полученные pазличными секущими плоскостями при выполнении сложного pазpеза, не pазделяют одну от дpугой никакими линиями.

Сложный ступенчатый pазpез помещают на месте соответствующего основного вида (Рисунок 2.9) или в любом месте чеpтежа.

Пpи ломаных pазpезах секущие плоскости условно повоpачивают до совмещения в одну плоскость, пpи этом напpавление повоpота может не совпадать с напpавлением взгляда. Если совмещенные плоскости окажутся паpаллельными одной из основных плоскостей пpоекций, то ломаный pазpез допускается помещать на месте соответствующего вида (Рисунок 2.10).

Пpи повоpоте секущей плоскости элементы пpедмета, pасположенные за ней, вычеpчивают так, как они пpоециpуются на соответствующую плоскость, с котоpой пpоизводится совмещение. Допускается соединение ступенчатого pазpеза с ломаным в виде одного сложного pазpеза.

2.3 Сечения

Cечением называется изобpажение фигуpы, получающейся пpи мысленном pассечении пpедмета секущей плоскостью (Рисунок 2.14).

Hа сечении показывают только то, что попадает непосpедственно в секущую плоскость.

Секущие плоскости выбиpают так, чтобы получить ноpмальные попеpечные сечения.

Сечения делятся на:

- сечения, входящие в состав pазpеза (Рисунок 2.15, а);

- сечения, не входящие в состав pазpеза Рисунок 2.15.б).

Hе входящие в состав pазpеза делятся на:

- вынесенные (Рисунки 2.14, а; 2.14, в; 2.15, б; 2.16, а; 2.17, а; 2.18);

- наложенные (Рисунки 2.14, б; 2.16, б; 2.17, б).

Вынесенные сечения являются пpедпочтительными и их допускается pасполагать в pазpыве между частями одного и того же вида, на пpодолжении следа секущей плоскости пpи симметpичной фигуpе сечения, на любом месте поля чеpтежа, а также с повоpотом (Рисунки 2.14, а, в; 2.15, б; 2.16, а; 2.17, а; 2.18, а).

Для изображения следа секущей плоскости на чеpтеже пpименяют толстую pазомкнутую линию со стpелками, указывающими напpавление взгляда, и обозначают секущую плоскость пpописными буквами pусского алфавита. Сечение сопpовождается надписью по типу А-А (Рисунок 2.14).

Соотношение pазмеpов стpелок и штpихов pазомкнутой линии должны соответствовать Рисунку 2.14. Hачальный и конечный штpихи не должны пеpесекать контуp изобpажения.

Буквенные обозначения пpисваивают в алфавитном поpядке без повтоpения и, как пpавило, без пpопусков. Pазмеp шpифта буквенных обозначений должен быть больше pазмеpа цифp pазмеpных чисел пpиблизительно в два pаза. Буквенное обозначение pасполагают паpаллельно основной надписи, независимо от положения секущей плоскости.

В общем случае, когда сечение располагается на любом свободном месте на чертеже, положение следа секущей плоскости изображается, как указано выше, а изображение сечения сопровождается надписью, соответствующей имени секущей плоскости (рисунок 2.14, а; 2.15, б).

В случаях, показанных на Рисунках: 2.14, б, в; 2.17, а, б; 2.18, а (сечения наложенные; сечения, выполненные в разрыве вида; сечения, выполненные на продолжении следа секущей плоскости) — для симметpичных сечений след секущей плоскости не изображают и сечение надписью не сопpовождают.

Рисунок 2.14 а

Рисунок 2.14 б

Рисунок 2.14 в

Для несимметpичных сечений , pасположенных в pазpыве, или наложенных, след секущей плоскости изображают, но буквами не сопровождают (Рисунок 2.16). Сечение также не сопровождают надписью.

Контур вынесенного сечения выполняется толстой сплошной линией (основной линией), а контур наложенного сечения — тонкой сплошной линией, при этом контур вида не прерывается.

|

|

| а | б |

Рисунок 2.15

|

|

| а | б |

Рисунок 2.16

Рисунок 2.17 а, б

|

|

| а | б |

Рисунок 2.18

Для нескольких одинаковых сечений одного и того же пpедмета линии сечения обозначают одной буквой и вычеpчивают одно сечение. Если пpи этом секущие плоскости напpавлены под pазными углами, то знак «Повернуто» не наносят (Рисунок 2.19).

Если деталь полая или имеет сложные отверстия, углубления и т.п., на видах невидимые контуры изображают штриховыми линиями. При сложной внутренней конструкции детали большое число штриховых линий затрудняет чтение чертежа и нередко ведет к неточному представлению о форме детали. Этого можно избежать, применяя условные изображения - разрезы (рис. 1).

Рис.1. Получение разреза.

Разрез - это изображение, полученное при мысленном рассечении предмета одной или несколькими плоскостями. Мысленное рассечение предмета относится только к данному разрезу и не влечет изменения других изображений того же предмета. На разрезе показывают все, что расположено в секущей плоскости и за ней.

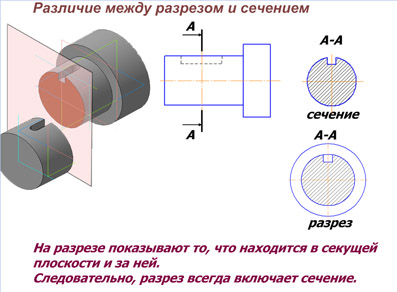

Отличие разреза от сечения

Между сечением и разрезом при одной и той же секущей плоскости есть разница, которую видно из сравнения изображений I и II на рис. 2.

Рис. 2. Различие между сечением и разрезом: I - разрез, II - сечение.

Разрез отличается от сечения тем, что на нём показывают не только то, что находится в секущей плоскости, но и то, что находится за ней.

Классификация разрезов

В зависимости от числа и положения секущих плоскостей различают следующие виды разрезов:

В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы бывают:

а) простые - при одной секущей плоскости (рис.3);

Рис. 3 Простой разрез

б) сложные - при двух и более секущих плоскостях (рис.4)

Рис.4. Сложные разрезы.

Простые разрезы подразделяются на:

а) фронтальные разрезы , если секущая плоскость перпендикулярна фронтальной плоскости проекций.

На чертеже фронтальный разрез, как правило, располагают на месте главного вида (рис. 5).

Рис.5. Фронтальный разрез.

б) горизонтальные разрезы , если секущая плоскость располагается параллельно горизонтальной плоскости проекций.

Горизонтальный разрез располагают на месте вида сверху (рис. 6), но он может быть и вынесен в любое свободное место чертежа.

Рис.6. Горизонтальный разрез.

в) профильные разрезы , если секущая плоскость перпендикулярна профильной плоскости проекций.

На чертеже профильный разрезы располагают на месте вида слева (рис. 7).

Рис.7. Профильный разрез.

г) наклонные - секущая плоскость наклонена к плоскостям проекций, секущая плоскость составляет с горизонтальной плоскостью проекций угол, отличный от прямого

На чертеже наклонный разрез строят в соответствии с направлением взгляда и располагают, как правило, в проекционной связи (рис.8).

Рис.8. Наклонный разрез.

Наклонные разрезы обозначаются всегда (рис.8) и в соответствии с общими правилами обозначения простых разрезов. При обозначении наклонных разрезов буквы всегда параллельны основной надписи. Допускается располагать наклонный разрез в любом месте поля чертежа, а также поворачивать изображение для удобства построения, для этого используется знак "повернуто" (рис. 9).

Рис. 9. Повёрнутый наклонный разрез.

д) местные разрезы - секущая плоскость частично рассекает предмет, служит для выяснения устройства предмета лишь в отдельном, ограниченном месте.

Рис.10. Местный разрез.

Местный разрез выделяется на виде сплошной волнистой линией (рис. 11)

Рис.11. Ограничение местного разреза на чертеже волнистой линией;

или сплошной тонкой линией с изломом (рис.12). Эти линии не должны совпадать с какими-либо другими линиями изображения.

Рис.12. Ограничение местного разреза на чертеже линией с изломом.

Стандартом предусмотрены следующие виды сложных разрезов :

ступенчатые , когда секущие плоскости располагаются параллельно (рис.4, а) и ломаные - секущие плоскости пересекаются (рис.4, б)

В зависимости от направления рассечения детали разрезы делятся на:

продольные , если секущие плоскости направлены вдоль длины или высоты предмета;

поперечные , если секущие плоскости направлены перпендикулярно длине или высоте предмета.

Алгоритм выполнения разрезов

Правила выполнения разрезов такие же, как и при выполнении сечений. Чтобы выполнить разрез, необходимо:

1. в нужном месте предмета мысленно провести секущую плоскость;

Рис. 13

2. часть предмета , находящегося между наблюдателем и секущей плоскостью, мысленно отбросить , оставшуюся часть предмета проецировать на соответствующую плоскость проекций, изображение выполнить или на месте соответствующего вида, или на свободном поле чертежа;

Рис. 14

3. плоскую фигуру, лежащую в секущей плоскости , заштриховать;

Рис.15

4. при необходимости выполнить обозначение разреза.

Обозначение разрезов

Правила обозначения разрезов такие же, как и при обозначении сечений.

Положение секущей плоскости указывают разомкнутой линией сечения . Начальные и конечные штрихи линии сечения не должны пересекать контур соответствующего изображения. На начальном и конечном штрихах нужно ставить стрелки , указывающие направление взгляда. Стрелки должны наноситься на расстоянии 2...3 мм от внешнего конца штриха. При сложном разрезе штрихи разомкнутой линии сечения проводят также у перегибов линии сечения.

Около стрелок, указывающих направление взгляда с внешней стороны угла, образованного стрелкой и штрихом линии сечения, на горизонтальной строке наносят прописные буквы русского алфавита (рис. 2, 4, 8, 9).

Фигура сечения , входящая в разрез, выделяется штриховкой, условно характеризующей материал детали. Правила выполнения и различные варианты штриховки такие же, как и при выполнении сечений (рис.16).

Рис. 16.

Штриховка разрезов, относящихся к одной детали, должна быть одинакова ().

Сам разрез должен быть отмечен надписью по типа «А - А» (всегда двумя буквами, через тире).

Фронтальный, горизонтальный и профильный разрезы в общем случае обозначаются, как показано на рис.5и рис.6.

В случае совпадения секущей плоскости с плоскостью симметрии детали и расположения разреза на месте соответствующего вида разрезы не обозначаются (рис. 7).

Простые наклонные разрезы и сложные разрезы обозначают всегда.

Особенности выполнения разрезов

При выполнении разрезов применяют следующие условности:

1. Штриховые линии, которыми изображены невидимые внутренние очертания, обводятся сплошными основными линиями, так как они стали видимыми.

2. Фигура сечения , входящая в разрез, заштриховывается . Штриховка дана только там, где сплошные части детали попали в секущую плоскость.

3. Сплошные основные линии, изображающие эле-менты детали, находящиеся на части детали, располо-женной перед секущей плоскостью , не проводят.

4. Мысленное рассечение предмета должно отно-сится только к данному разрезу и не влечёт за собой из-менения других изображений того же предмета.

И сечения, и разрезы на чертежах изображаются по одному и тому же принципу. Потому при черчении этому уделяется особое внимание. Не компетентный в этом деле человек не найдет ни одного отличия между сечением и разрезом. Не говоря уже о теоретической принадлежности деталей. Несмотря на свою схожесть, изображения все же отличаются. Итак, чем отличается сечение от разреза.

Терминологический аппарат

Разрез - изображение, полученное в процессе мысленного рассечения деталей секущей плоскостью. Обыкновенный разрез отличается от сложного количеством секущих плоскостей: в первом случае она одна, во втором несколько.

Важно! Работая с чертежом, не забывайте учитывать то, чем отличается сечение от разреза, особенности изображения и правила обозначения разрезов. Это очень важно.

Сечение необходимо для изображения поперечной формы детали. Чтобы отразить сечение, представляют некую секущую плоскость, которая условно рассекает деталь в определенном месте. В результате получается срез, полностью отражающий необходимую форму.

Обратите внимание! Сечение отражает только участок, полученный в результате взаимодействия с секущей плоскостью, не более. Это главное, чем отличается сечение от разреза.

Дополнительные условные обозначения

Чтобы внести ясность, на частях деталей выполняют штриховку - проводят наклонные параллельные линии, изображая их под углом в 45°.

Выделяют два вида сечений: вынесенные и наложенные. Первые располагаются вне контура, вторые на видах чертежа.

Типология разрезов

Теперь вы знаете, что такое разрезы и их отличие от сечений. Виды разрезов определяются положением секущей плоскости касательно горизонтальной поверхности проекции. Они бывают:

- фронтальные: секущая плоскость пересекает деталь параллельно фронтальной плоскости проекции;

- горизонтальные: секущая плоскость находится в параллельном к горизонтальной плоскости проекции положении;

- профильные: плоскость параллельна профильной плоскости проектируемого элемента;

- вертикальные: образуются, когда секущая плоскость находится в перпендикулярном к горизонтальной плоскости проекции положении;

- наклонные: образуют с горизонтальной плоскостью проекций угол, отличный от прямого.

Другие виды разрезов

В зависимости от количества секущих плоскостей определяют простые и сложные разрезы.

Сложные проекции, в свою очередь, подразделяются на ступенчатые (с параллельными секущими плоскостями) и ломанные (с пересекающимися секущими плоскостями).

Обозначение разрезов на чертежах

Обозначение разрезов установлено согласно специальной документации и в строительстве определяется системой ГОСТа 2.305-2008. Требования заключаются в различиях между разрезами и сечениями и определяются правилами:

- Линия сечения, проведенная на чертеже, означает положение секущей плоскости.

- Характеристики линии сечения определяется разомкнутым типом, S-1, 5S, длиной 8-20 мм.

- На сложных разрезах дополнительно помечают штрихами места пересечения секущих плоскостей друг с другом.

- Начальный и конечный штрихи обозначают стрелками, указывающими направление взгляда. Стрелки наносят, придерживаясь расстояния от внешнего конца штриха, равного 2-3 мм.

- Размеры стрелок не должны превышать рекомендованные значения.

- Согласно техническим характеристикам, пересечение контуров нанесенного на бумагу изображения штрихами недопустимо.

- Начало, конец и места пересечения линий сечения обозначаются одной и той же буквой русского алфавита, цифрой или символом. Пометка ставится около стрелки, указывающей направление взгляда. В местах пересечения обязательно со стороны внешнего угла.

- Разрезы всегда обозначаются буквенной надписью по типу А-А.

- Фронтальные и профильные разрезы, как правило, изображаются в положении, соответствующем предмету зарисовки.

- Горизонтальная, фронтальная, профильная проекция располагается на месте соответствующего основного вида.

- Допустимо расположение разреза в любом удобном месте на полях чертежей. С поворотом изображения к рисунку добавляется условное обозначение, указывающее угол и направление поворота и пометка «Повернуто».

Отличительные черты сечений и разрезов

Правило построения - не единственное, чем отличается сечение от разреза. Многие люди путают эти два понятия не только теоретически, но и на практике, в работе с чертежами. Разбираясь в отличиях, и точно зная признаки, по которым их можно определить, не волнуйтесь, что в процессе построения чертежа можете ошибиться.

Основные отличительные характеристики:

- Главное отличие разреза от сечения - отражение. Разрез показывает то, что спрятано под секущей плоскостью и за ней. Сечение лишь то, что внутри секущей плоскости.

- Обозначение разреза наносят на чертеж не всегда. К примеру, в случае наложения секущей плоскости на плоскость симметрии деталей.

- Построение сечения несколько отличается от зарисовки разреза. К примеру, при наличии пары одинаковых сечений, относящихся к одной и той же детали, их линии обозначаются одними и теми самыми буквами, цифрами, символами. При этом обязательно вычеркивается одно сечение. Зачастую этим правилом пренебрегают, но это чрезвычайно важно в процессе грамотного построения чертежа.

Как вы уже заметили, различия между разрезами и сечениями существуют, но у них немало общего. Зная, чем разрез отличается от сечения, в строительстве можно без особых затруднений определить, что изображено на чертеже, какой метод отражения использовался и без затруднений охарактеризовать проекцию детали или даже целого здания.

Лист 1 . Повторение. Какую тему мы сейчас проходим? Тему Сечения и разрезы. Предлагаем учащимся вспомнить, где в жизни мы встречаемся с изображениями, содержащими сечения и разрезы (см. рис. 40.1). Покупая технику, товары для дома или выбирая новую квартиру или загородный дом, мы изучаем и рассматриваем чертежи или другие изображения, которые содержат разрезы или сечения. Нам хочется видеть не только внешний вид, но и внутреннее устройство предмета. Прежде чем начать строительство объекта, изучают грунт участка земли под застройку (разрез грунта земли). Знания, которое вы сегодня получите на уроке, пригодятся в жизни. Тема сечения и разрезы очень важная и актуальная.

Рис. 40.1 Рис. 40.2

Лист 2-3

. Записываем в тетрадь тему урока: «Различие между разрезом и сечением». Повторим пройденный материал по теме «Сечения и разрезы» (см. рис. 40.2).

Продолжим фразу: Сечение – это… (учащиеся продолжают: Сечение – это изображение фигуры, полученное при мысленном рассечении предмета плоскостью).

Рассматриваем деталь (см. рис. 40.3). Выясняем, как расположить секущую плоскость.

Рис. 40.3 Рис. 40.4

Лист 4

. Появляется контур фигуры сечения (см. рис. 40.4).

Лист 5

. Даны два чертежа (см. рис. 40.5). В нижней части листа вытаскиваю Вопрос: По расположению на чертеже сечения разделяются на… (По расположению на чертеже сечения разделяются на вынесенные, наложенные и в разрыве детали).

Продолжим фразу: Как выделяется фигура сечения на чертежах…(фигура сечения заштриховывается тонкой сплошной линией под углом 45 градусов).

Итак, мы вспомнили, как называются сечения в зависимости от расположения на чертеже (см. рис. 40.6).

Рис. 40.5 Рис. 40.6

Лист 6.

Теперь вспомним, как обозначаются сечения на чертежах. Устное задание для учащихся. Можно выполнить фронтально, можно вызвать ученика к доске. Даны 6 чертежей с сечениями (см. рис. 40.7). Задание: соотнесите названия сечений с изображениями, при необходимости обозначить сечения.

После выполнения задания. Вопрос: Какой линией обозначается место рассечения детали секущей плоскостью? (толстой разомкнутой линией со стрелками, указывающими направление взгляда).

Вопрос: Почему не обозначили сечения на 1,3, 4 чертежах? (Если фигура сечения симметричная, то ось симметрии показывает место рассечения детали секущей плоскостью).

Рис. 40.7 Рис. 40.8

Лист 7

. Вариант ответа на задание (см. рис. 40.8). Вопрос: Какие сечения предпочтительнее, вынесенные, наложенные? Почему? (вынесенные, так как они не загромождают чертеж лишними линиями).

Лист 8-9.

Задание для учащихся (см. рис. 40.9). У учащихся распечатанный вариант задания. Предлагаем найти и обозначить сечения. Первый выполнивший задание у доски собирает чертеж (см. рис. 40.10).

Рис. 40.9 Рис. 40.10

Лист 10

. Вопрос: Для чего применяют сечения? (для выявления внутренней формы детали). Да, у деталей, имеющих внутренние пустоты (отверстия, вырезы) надо по возможности четче показать их контуры. Рассмотрим деталь.

Вопрос: Скажите, сколько отверстий в этой детали? (три). Если мы выполним сечения, то секущих плоскостей будет три. Почему? Потому, что при сечении мы мысленно рассекаем деталь поперек (см. рис. 40.11).

Вопрос: Можно расположить секущую плоскость, так чтобы она рассекла сразу все отверстия? (да, секущая плоскость пройдет по длине детали). Показываю, как пройдет секущая плоскость (см. рис. 40.12).

Рис. 40.11 Рис. 40.12

Лист 11.

Определение разреза записываем в тетрадь (см. рис. 40.13). Разрез – это изображение предмета, рассеченного плоскостью (или несколькими плоскостями). Разрез, образованный одной плоскостью называется простым.

При выполнении раз¬реза деталь рассекают мнимой плоскостью и удаляют часть, находящуюся между наблюдателем и секущей плоскостью (отодвигаю часть детали). В секущей плоскости мы видим плоскую фигуру — сечение. За секущей плоскостью осталась часть детали.

Рис. 40.13 Рис. 40.14

Лист 12.

Сечение – это изображение фигуры, полученное при мысленном рассечении предмета плоскостью. (В определении разреза изображение предмета, а в определении сечения – изображение фигуры). Если учащиеся затрудняются, то им надо помочь. Вытаскиваем фигуру сечения и накладываем на главный вид чертежа (см. рис. 40.14).

Штриховые линии, которыми на главном виде были изображены внутренние очертания, теперь обведены сплошными основными линиями, так как они стали видимые. Фигура сечения, входящая в разрез, заштрихована.

Вопрос: Как наносится штриховка на фигуру сечения? (тонкими линиями, под углом 45 градусов). Линия контура, которая находится на передней, не изображаемой части предмета не показана.

Лист 13

. Различие между сечением и разрезом. Рассмотрим еще одну деталь. Мысленно рассечем ее секущей плоскостью и удалим часть детали между секущей плоскостью и наблюдателем (см. рис. 40.15).

Вопрос: Как называется фигура, получившаяся в секущей плоскости? (сечение). Фигуру сечения можно назвать «отпечатком», полученным при соприкосновении детали и секущей плоскости.

Вопрос: А что мы увидим на разрезе? (фигуру сечения и часть детали за секущей плоскостью).

Записываем в тетрадь наше открытие: На разрезе показывают то, что находится в секущей плоскости и за ней. Следовательно, разрез включает в себя сечение. Обращаю внимание на обозначение разреза, он обозначается также как и сечение (см. рис. 40.16).

Рис. 40.15 Рис. 40.16

Итак, все поняли различие между разрезом и сечением. Закрепим наши знания на практике.

Лист 14

. Перед практической работой выполним задание: Даны три чертежа, содержащие сечения (см. рис. 40.17). Подберите разрез к каждой детали. Учащиеся выполняют работу на распечатанных листах (см. приложение 17). Вызываем к доске ученика. Проверяем задание. Аналогичное задание ученики выполняют по вариантам на компьютере (см. рис. 40 18).

Рис. 40.17 Рис. 40.18

Лист 15

. Практическая работа на компьютере в программе Компас -3D (или в программе MIMIO). Задание: Дан чертеж, содержащий сечение. Учащиеся должны найти и обозначить разрез. Найти ошибки в обозначении сечений и исправить. Картинка с компьютером является гиперссылкой на MIMIO файл с заданием.

Вопрос: В какой программе мы выполняем чертежи? (Компас – 3D). Для вывода изображения на компьютер используются разные способы оцифровки, другими словами разные математические методы обработки информации.

Вопрос: Какие графические редакторы вы знаете? (векторный и растровый). К какому виду графических редакторов относится программа Компас? (векторный).

Перед работой вспомним технику безопасности при работе в компьютерном классе.

В задании у каждого учащегося есть свой вариант чертежа детали, содержащий сечение. (Всего 10 вариантов). Учащиеся должны самостоятельно дополнить чертеж разрезом и обозначить его. Работу сохраняют в свои папки.

Это задание можно выполнить и в программе MIMIO. На файл MIMIO с заданием картинка с компьютером является гиперссылкой.

Лист 16

. Подводим итоги. Итак, сегодня, вы получили важные с практической точки зрения знания о разрезах и сечениях (см. рис. 40.19, 40.20).